被大学生吐槽“媚男”,法学老师要起诉!法律能判输赢,教育需留温度

热度:28919

2025.10.31 22:19

师生矛盾该不该上法庭?最近,重庆工商大学的学生小李,因课堂抽背没答好被老师批评,转头就在匿名平台吐槽法学院胡老师“刻薄”“魅男”。结果胡老师直接回应:起诉侵犯名誉权。

这下真是踢到铁板了。当初匿名吐槽有多随意,如今公开道歉就有多狼狈。小李迅速发布道歉信,胡老师却明确表示不接受,那句“道歉这么容易,要法律干嘛”的回应,被网友称为“爽文照进现实”。

确实,网络从不是法外之地。言论自由保护的是理性表达,绝非造谣中伤。当胡老师准备用法律武器给学生上一堂生动的“法学实践课”,我们不禁想起那句老话:学法人,更该懂法守法。小李这跟头,栽得不算冤枉。

然而,当学生已诚恳认错、恳求改过时,老师坚持将诉讼进行到底,这固然是她的合法权利,却让人不禁思考:这场官司最终追求的是什么?是实实在在的师道尊严,还是一场“杀鸡儆猴”的仪式感?

法律是维护社会秩序的底线,却难以独自完成教育的全部使命。教育的精髓在于“教”与“化”。用法律的刚性处理青春期的莽撞,犹如用手木刀切除青春痘——问题或许解决,留下的疤痕却可能比问题本身更持久。

学生无疑错了,必须为冲动付出代价。但这个代价,是否必须是一张法院传票?在“起诉”之外,是否存在更富教育智慧的方式——既能让学生刻骨铭心,又不至于彻底撕裂师生关系?

我们更愿意相信,胡老师的坚持本身也是一种教育:只有痛过,才能长记性。但若最终赢了官司却输了温度,这很难说是真正的胜利。

说到底,法律能判明对错,唯有关怀才能引导灵魂。当课堂矛盾必须走向公堂对决时,我们得到的或许是一个判例,失去的,却可能是教育最宝贵的温度。

编辑:马艺嘉

编校:唐赟

审发:石昌晗

打开百姓关注,阅读体验更佳

相关推荐

这是黔西南的“十四五”答卷!扩大三省通衢优势,绘就开放融合新图景

804热度

36分钟前

打开app查看>

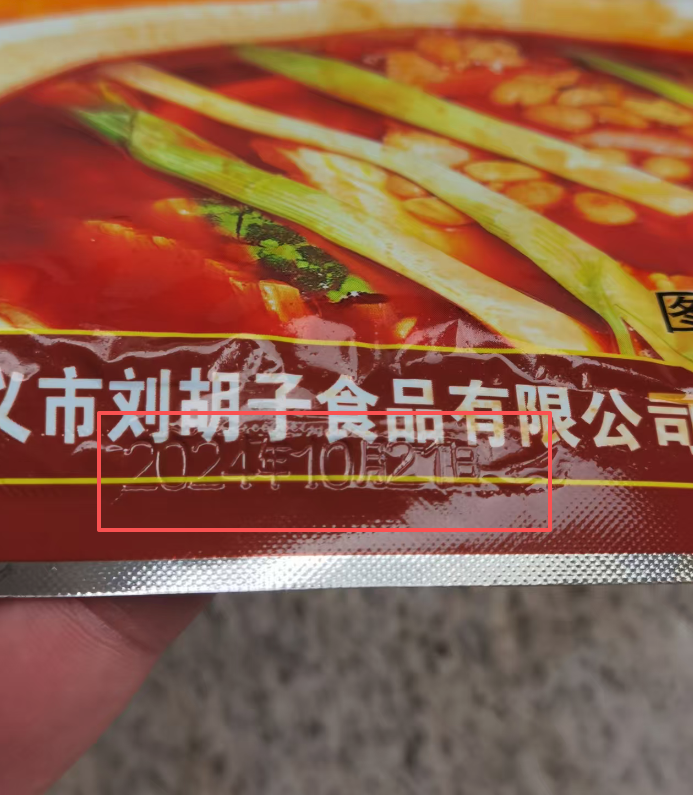

火锅底料过期,孕妇担忧:害怕美味成“隐患”

858热度

36分钟前

打开app查看>

天津一小客车操作不当冲出路边致3人轻微伤 警方排除司机酒驾毒驾

1333热度

41分钟前

打开app查看>

速看!贵州知名景区门票5折,这些人群更有专属优惠

1789热度

42分钟前

打开app查看>

理想汽车致歉

2095热度

42分钟前

打开app查看>

精彩评论

打开百姓关注,查看更多评论